酷い暑さで、何もする気力もなく、書棚に眠っていた藤沢周平の小説『闇の梯子』を取り出すと、床に寝転がって読み始めたものの、内容のあまりの暗さに、とたんに読む意欲が失せてしまった。

酷い暑さで、何もする気力もなく、書棚に眠っていた藤沢周平の小説『闇の梯子』を取り出すと、床に寝転がって読み始めたものの、内容のあまりの暗さに、とたんに読む意欲が失せてしまった。

妻が胃がんんにかかり、治療代を稼ごうと、高い手間賃の、もし見つかれば獄につながれるという、禁制本を彫る物語である。

わたしは藤沢周平の大ファンで、幼いころに一度だけあったことのある姉の、都内にある家に、遺産相続手続きの印鑑をもらうために、顧問公認会計士に連れられて初めて訪ねたとき、客間の書棚のなかに藤沢周平全集がそろっているのを見たとき、嬉しくなってしまった。

藤沢周平が描く世界は「一種の虚無をその底辺に置いている」(文芸評論家岡庭昇解説)。

離れ離れに育ったけれど、感受性の強い成長期、姉もわたしみたいに、あまり幸せとはいえない日々を送っていたのかもしれない。

ひょっとすると、死の淵を覗き込みながら、人生を歩き続けてきたのだろうか。

これは後日知ったことだ。

父が亡くなる前、訪ねてきた従妹を通して、「会いたい」旨の連絡を取ったことがあった。

そのときの姉の返事は、「父だなんて思ったこともない」、というつれないものだったと聞いている。

自分には何の罪もないというのに、長い間、大人の世界の争いごとの渦の中で翻弄され続けてきたのだもの、無理もない話だ。

叔父の形見分けとして従弟から送られてきた写真の中に、祖父と並んで縁側に腰掛け、革靴の先を庭に下ろして、賢そうな表情でこちらをじっと見つめる、十歳になるかならないかの姉の写真(ちょうど一番上の孫娘と同じ年頃だ)が一葉だけ入っていた。

相続の手続きを終えてから後は、姉の心を煩わせるのを恐れて、一度も会ったことはないけれど、従弟が添えてくれた姉の写真はわたしの宝物となり、見るたびに、書棚にずらっと並んだ藤沢周平全集が目に浮かんでくる。

「一種の虚無をその底辺に置いている」作品に、姉と同じように心惹かれながらも、わたしの守り神、妻のお陰で、幸せな人生を歩み続けてきたせいだろうか、いつの間にか厭うようになっていた。

それでも作品のプロット(設計図)を探り出そうと夢中になり、『闇の梯子』と『時雨みち』の二冊を読み終えていた。

やはり得るところが多かったのは確かだった。

本題に入ろう。

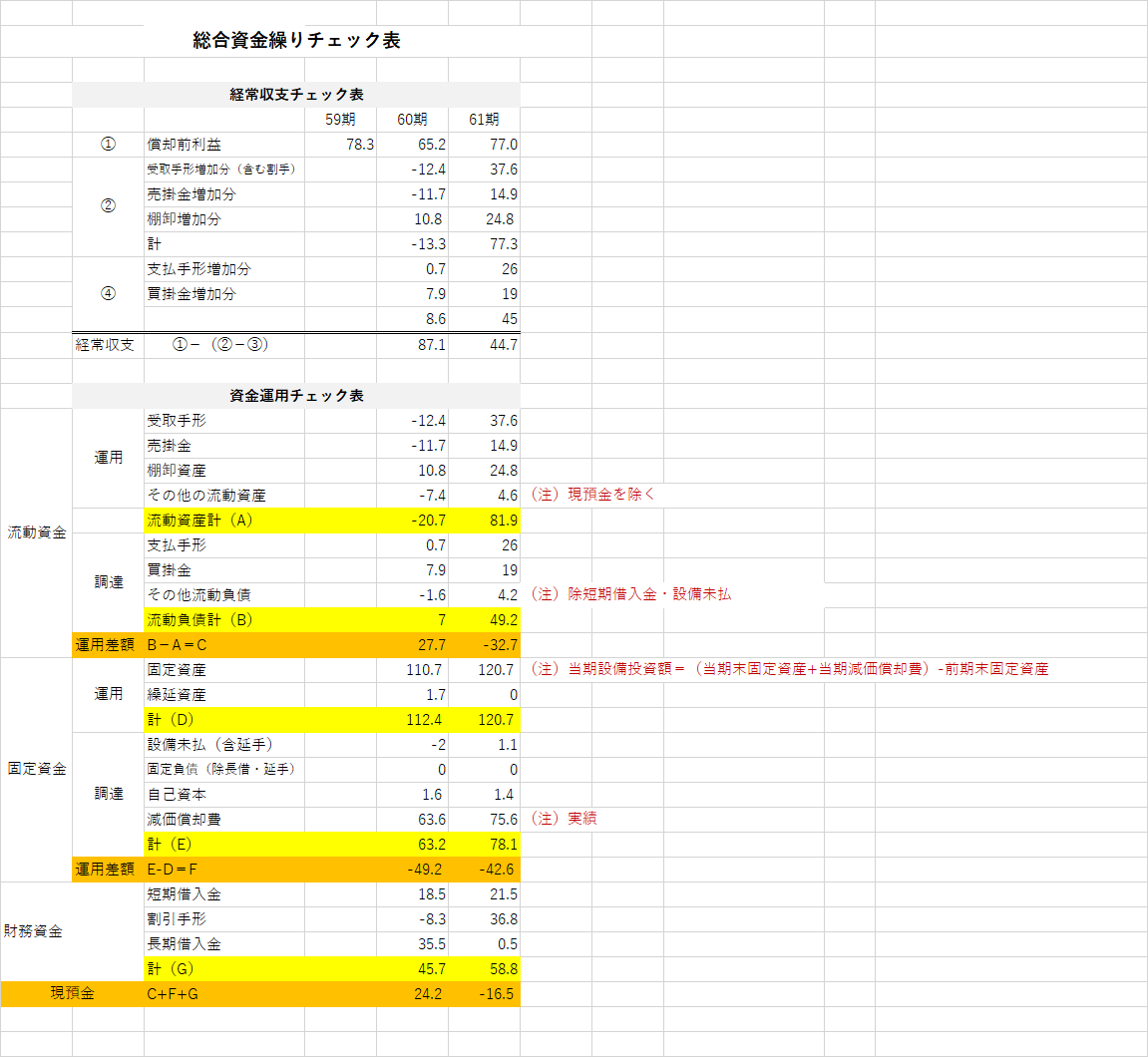

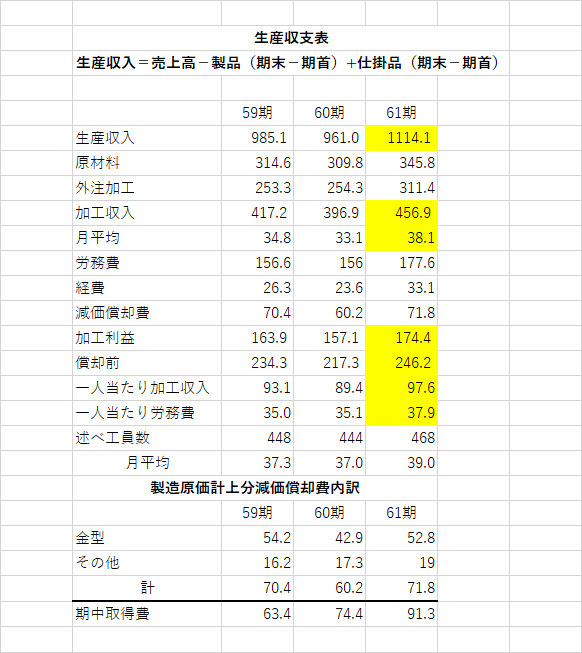

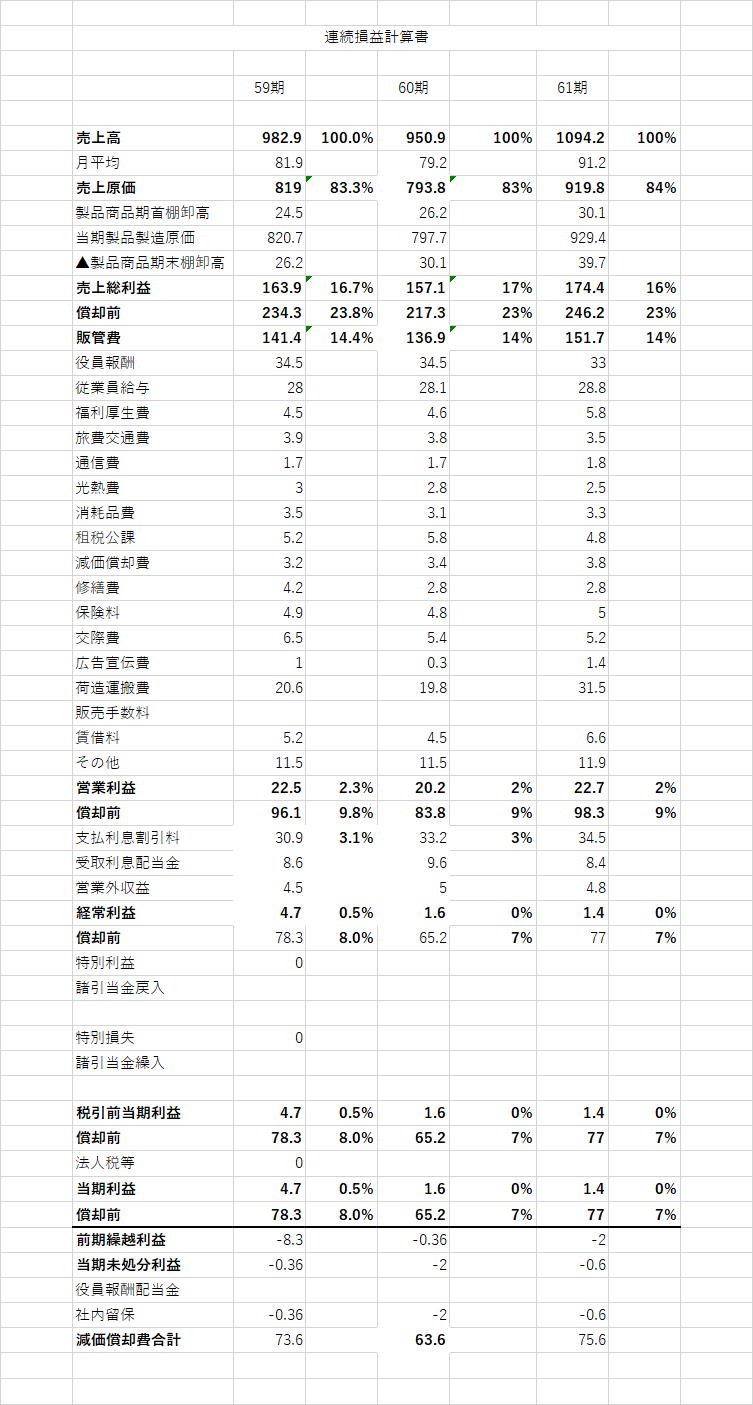

今回は、前回と前々回の「連続損益計算書」と「連続貸借対照表」から「資金繰り表」の作成に取り組み、そのあとで、「宿題」の解答を載せておくことにする。

何度も何度も申しげ続けてきたけれど、ただ目を通すだけではなく、必ず自分の手で、表を写し、再計算をしてみることが、「計数」を理解するための早道だと、理解してほしい。

資料は㈱ソフトリサーチの「講習会」のものをそのまま使わせてもらったことをお断りしておく。

では始めます。

「連続貸借対照表」