ここ二週間で、十一月並みの気温に下がり、やっと咲き始めた金木犀の花も、降りしきる長雨に打たれて、路上を黄金色に染めた。

ここ二週間で、十一月並みの気温に下がり、やっと咲き始めた金木犀の花も、降りしきる長雨に打たれて、路上を黄金色に染めた。

あたりに香気を放つ金木犀の咲く期間はただでさえ短いというのに。

隣家の金木犀の花が通路に降りしきる会社まで、持ち忘れてきた再加工中の資料を取りに行こうかとも思ったが、妻に止められた。

年を取って、自動車の運転をする自信がなくなってしまったのだ。

予定が狂い、この土日は手持無沙汰でならず、昼寝にも飽きてしまい、書棚から取り出した奥山益朗氏の『原稿作法』(東京堂出版昭和四十六年十月十日三版)を読み返すことにした。

奥山益朗氏は、ご存じの方もあるかもしれないけれど、かって『就職ジャーナル』(日本リクルートセンター)で、確か五年間だったように思う、大学生を対象にして作文指導をしてきた新聞記者である。

たまたま会社宛てに送られてきた『就職ジャーナル』が封に入ったままゴミ箱に捨てられていたのを拾い上げ、掲載されていた「作文教室」を読んで、これは役に立ちそうだと切り抜くと同時に、すぐに県立図書館に出かけ、それまでの掲載分をすべて複写した。

「ペンを握り、心に浮かぶことを書く。考えながら書き、書きながら考える。こうして文章を作り上げる」のではなく、「書こうとする題目のもとで、何を書くか、いかに書くかを決め、全体の骨組み、すなわちアウトラインを作って計画的に書く」ことを氏はすすめる。

「アウトライン」とは、一章が八十枚、それを四つに割った一項が二十枚、それを三つ割った一区切りが約七枚。

七枚ずつが十二で一章、四十八で四章になる。(111頁)

つまり八十枚の一章(起)に中に各二十枚ずつの項(つまり章の中にも「起承転結」をつくり)、七枚の区切り(つまり区切りの中にも「序破急」をおく)、同様に二章(承)、三章(転)四章(結)もそれぞれ二十枚ずつの項に「起承転結」、七枚の区切り毎に「序破急」をつくり、言いたい結論は最後の最後に書く。

そして忘れてならないのは、「文書が時間的な流れにそって書かれ、また読み手も通常、同じような時間的流れにそって読み進む以上、流麗ということは、文章の基本的な要素だろう」(126頁)

多くの文章に共通して必要な資格は、「文章が短く、段落も多い文章である。さらに、テンポが速く、キビキビとして、活動力のある文章である。あまり多くの形容詞や形容がなく、どちらかというと、そっけないのが簡潔な文書である」(127頁)

奥山益朗氏の『原稿作法』を改めて読み直し、この本からわたしは何も学んでいなかったことに、遅まきながら気づいた。

「ペンを握り、心に浮かぶことを書く。考えながら書き、書きながら考える。こうして文章を作り上げる」

これがわたしのこれまでの文章の書き方であった。

これまで読み続けてきた愛読書、新田次郎、山本周五郎、池波正太郎、菊池寛、藤沢周平たちの小説を、もう一度「アウトラインという視点からこれから読み直してみよう。

今日は経営計画の立て方をテーマにしながら、自分に最も関心のある、「文章の書き方」に時間を費やしてしまった。

でも文章に限ったことばかりでなく、あらためて言うまでもなく、どの道のプロもすごい。

「貸借対照表」・「損益計算書」・「損益分岐点分析」・「キャッシュフロー表」・「資金移動表」・「資金収支表」・「資金繰り表」などを編み出した人たちは、本当にすごいものだと思う。

わたしのような馬鹿で非論理的な人間が、経営者が学ばなけれならない「管理会計」を、どうにかこうにか会得できたとするなら、それらを編み出した人たちがいたおかげなのだ。

結構難易度が高い「管理会計」を学ぶことができたのは、おそらくは「文章を書く」ということに、多くの時間を費やしてきたからなのかもしれない。文章そのものが「論理」だからである。

黄泉の国が近づいてくる、その気配をひしししと感じる歳になってからでは、何ごともすでに「時遅し」であることは否めない事実だけれど、でもよしとしよう、「管理会計」と「文章」のふたつを、自己満足でしかないかもしれないけれど、自分なりに、ものにできたと思うから。

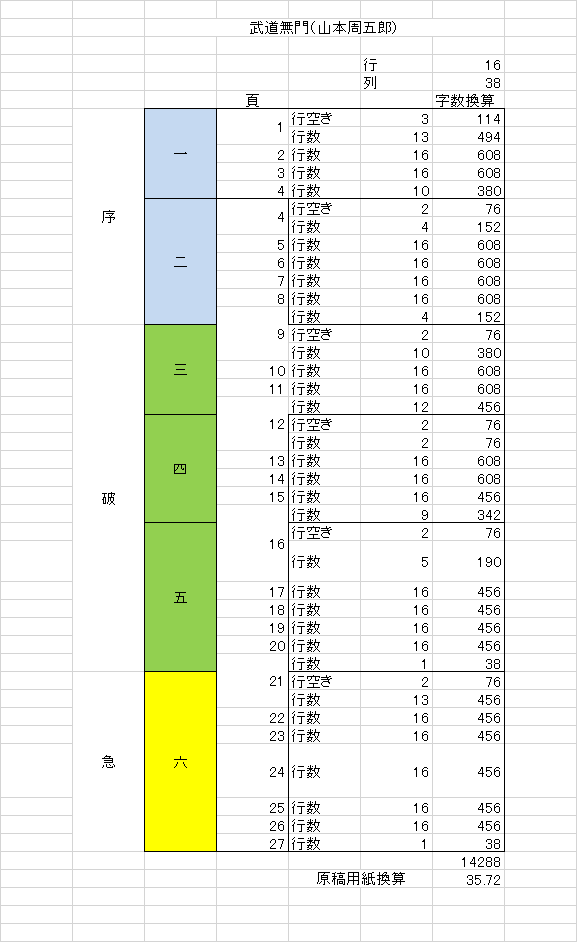

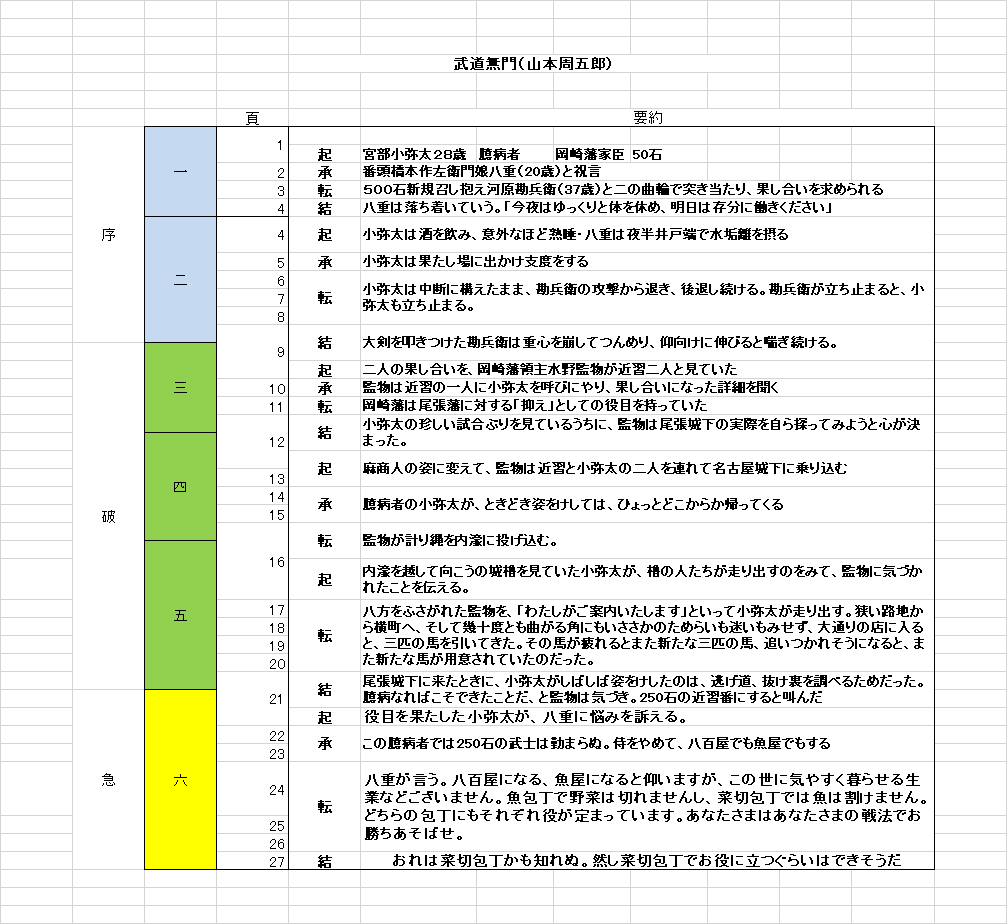

『武道無門』(山本周五郎)は四百字詰め原稿用紙換算で、36枚弱だが、6章から構成されている。1章2章が「序」、3章4章5章が「破」そして6章が「急」とわたしはとらえた。そして各章ごとに「起」「承」「転」「結」がある。

実際に見てみることにしよう。